Фредерика де Грааф работает рефлексотерапевтом в Первом московском хосписе с 2003 года. Она духовная дочь митрополита Антония (Блума), известного православного проповедника, служившего в Лондоне с 50-х годов до своей смерти в 2003 году. Благодарим редакцию журнала «Фома» за возможность опубликовать интервью Фредерики на портале «Про Паллиатив».

Она голландка по происхождению, хотя родилась в Индонезии. В молодости переехала в Лондон. Православие приняла в 1977 году, когда стажировалась в Москве. С митрополитом Сурожским Антонием (Блумом) обсуждала возможность переезда в Россию и семь лет ждала его решения. Он дал согласие, когда увидел, что ей хватит сил. Теперь Фредерика де Грааф работает в Первом московском хосписе — с теми, кто умирает. Наш разговор с ней — о смерти, любви и людях, которых она встретила за 12 лет службы в этом месте.

Пока они умирали

— В одной из бесед митрополит Антоний приводил слова французского философа Марселя: «Сказать человеку „Я тебя люблю“, значит сказать „Ты никогда не умрешь“». А как Вы понимаете их смысл?

— Я думаю, если речь идет о настоящей любви — то да, это так. Если о Божьей любви к нам — да, конечно. Тогда эти слова означают: мы вместе будем в вечности. Но так любить не каждому дано. Наша любовь… Она ведь чаще всего довольно эгоистична. Она смешана с другими чувствами, когда мы чего-то хотим от человека для себя: поддержки, защиты, чтобы нас ценили… Часто, если мы говорим «я люблю тебя», мы на самом деле говорим: я хочу тобой владеть, как собственностью. Любить, ничего не желая для себя, — для этого нужно уметь себя отдавать. Без Бога мы этого не умеем, потому что… без Бога это слишком страшно.

— Вы в хосписе работаете… Вам не приходилось видеть здесь примеры любви, описанной Марселем?

— Приходилось. Думаю, здесь это встречается чаще, чем в обыденной жизни.

Когда человек стоит перед чем-то высоким, перед переходом в вечность, то маски часто отпадают, фальшь уходит. Здесь человек может стать более настоящим, более искренним.

Я видела такую любовь у подростков. Их в обществе часто ругают, а я перед ними преклоняюсь. Знаете, они, умирая, вообще не думают о себе, не думают, что им больно, что они хотели бы жить, а их не станет. Они думают только о том, как страдает мама, как же она будет справляться дальше одна. Думаю, это настоящая жертвенная любовь. Я видела такую любовь и у мам умирающих детей, и у пожилых людей, которые прожили вместе 60 лет, и у молодых тоже, которые, любя, отпускают человека, не держат его в этой жизни ради себя.

— В каком смысле — не держат?

— Я помню, у нас лежал мужчина среднего возраста, который очень любил свою жену, назовем ее Анна. Она много работала и не могла быть с ним постоянно. Но когда он уже умирал, она приехала и села рядом с ним. Было видно, что она испытывает чувство вины. А он, уже в полусознании, поднялся и полусидя, полулежа смотрел на нее. У него такая боль была оттого, что ей тяжело… И мы ничем не могли ему помочь, обезболивающие не подействовали, потому что причиной его состояния была боль души, а не физические страдания. Анна очень долго, много часов просидела с ним. И он все не ложился и никак не мог успокоиться. А она все не могла его отпустить — ее мучило чувство вины. Я сидела рядом, видела что происходит… Я решила рассказать ей похожую историю, про женщину, которая умирала, а муж все ее не отпускал, и из-за этого она мучилась и не могла умереть, пока он ее не отпустил. Анна выслушала меня молча. Ночевать я поехала домой, она осталась. В эту ночь ее муж умер. Когда я была на похоронах — я редко, но бываю, — она подошла ко мне: «Помните, вы рассказывали историю… Среди ночи я вдруг поняла, что это про меня. И тогда я смогла сказать мужу: я сейчас тебя отпускаю. Он был без сознания, но все слышал. После этого он наконец прилег. В ту ночь он умер».

Знаете, часто бывает, настолько часто, что я могу об этом говорить, что, например, жена сидит рядом с мужем, никак не может отпустить его, а потом отойдет на минуту выпить кофе — и в этот момент он умирает. Это не халатность ее, это не значит, что она что-то сделала не так. Это он, напротив, мне кажется, ждал, чтобы уйти, пока любимой нет. Бывает, что слишком больно умереть при близких, которые тебя так держат своей любовью. Часто при этом родственники испытывают чувство вины: если бы мы были рядом в тот момент, он бы не умер… Но это напрасно. То, что любимый человек ушел без нас, — это его последний дар, чтобы близким было не так больно.

Тепло и ласка, которыми мы окружаем человека, очень помогают ему и облегчают страдания. Но наша любовь может быть и удушающей… Когда человек страдает, и ты любишь его, ты можешь ему сказать: да, мне больно, но сейчас, наверное, лучше, чтобы ты перешел в вечность, чем еще два дня вот так. А бывают люди… Когда я спрашиваю: вы хотите, чтобы ради вас он еще пожил, хотя он будет страдать? — и они отвечают: да. И он страдает, потому что существует такое единство, слияние между умирающим человеком и его близкими. Часто умирающий не может уйти, пока его не готовы отпустить.

— Вы о таких вещах говорите… Можно возразить, что человек умирает, когда у него отключается мозг. Причем тут родственники, любовь, «отпускаю — не отпускаю»…

— …и где тут рациональное объяснение? Его нет. Если бы мы были только телом… Но мы ведь — тело и душа, и это одно целое. Даже человек в коме все слышит.

Знаете, самое поразительное, что я вижу, — когда мама может отпустить своего ребенка, чтобы он больше не страдал. Я помню одну маму, которая сидела рядом и пела сыну любимые песни, пока он умирал. Я смотрела на нее со слезами в душе. Человек может иметь такое мужество, такую собранность — петь ради ребенка, чтобы ему было хорошо, спокойно…

— Она при этом понимала, что происходит?

— Да, конечно. Это и удивительно.

Знаете, однажды у нас умирал пятилетний мальчик, его мама была беременна, он лежал без сознания, мы с ней сидели рядом с ним. И вдруг он открыл глаза, посмотрел на потолок и зашевелил губами. Так он полчаса разговаривал с невидимым нам миром. Мы наблюдали за ним с трепетом… Он улыбался, у него были совсем другие глаза — не страдающего ребенка, а сияющие глаза.

Потом он снова ушел в небытие. Мама осталась с ним, я вышла из палаты, через полчаса вернулась. Это был момент перед самой его смертью, последние минуты. И я слышала, что когда мальчик умер, его мама очень тихо сказала: «Спасибо тебе, Господи». Это был единственный раз за всю мою медицинскую практику, когда я слышала, что мама так сказала. Она как будто через его глаза увидела невидимый мир, с которым он говорил, и увидела, что ее ребенку там хорошо. Вечером мы долго сидели с ней здесь, и она рассказала, что в тот момент, когда я ушла, она сказала сыну: «Если ты сейчас с Боженькой, тогда бери Его за руку, я тебя отпускаю».

Крик против смерти

— А человек всегда так глубоко осознает, что происходит, когда он умирает или когда отпускает кого-то? У Вас не бывает людей, которые задаются вопросом, за что это им и их близким, обвиняют Бога и окружающих?

— Такое часто бывает. Когда любимый человек только что умер, его близкий может кричать от боли, и в нем в этот момент говорит именно боль. В этот момент он может сказать, что в Бога больше не верит. Но это крик не против Бога, это крик от боли, против смерти.

У нас был такой случай. Умирал парень 22 лет, и его мама никак не хотела этого признать. Ему было очень больно, он знал, что его ждет, но она с ним об этом не хотела говорить и запрещала нам. До самой его смерти она была как лед, даже не могла до него дотронуться. Но когда он умер, она вдруг стала его гладить. И она так закричала, на весь хоспис… Она кричала, что не верит в Бога, Который мог допустить, чтобы ее сын так страдал и умер. Это был крик очень сильной боли.

Владыка Антоний ("владыка" - так в православной церкви принято обращаться к епископам - ред.) говорил, что в такие моменты надо просто быть рядом с человеком. Больше ты ничего не сможешь сделать. Не надо утешать — это невозможно и неуместно. Человек в аффекте, в эмоциях, он не услышит. Да и что ему можно сказать, если не знаешь, что это такое — потерять сына… Нужно просто быть рядом и молчать. Или оставить человека одного, если он хочет.

— Почему люди настолько по-разному воспринимают уход близких?

— Я не знаю. Это может быть связано с внутренней зрелостью человека, это, может быть, зависит от его веры или от опыта жизни. Я видела старых людей, которые прошли через две мировые войны, революцию… У них было спокойствие. Они принимали смерть как часть жизни. Когда человек так кричит, это может быть потому, что он никогда раньше не думал, что тоже умрет, что смерть — это часть его жизни.

Пока люди об этом не думают, пока не приняли факт собственной смерти, они неизбежно будут жить робко, неглубоко, будут «жертвами судьбы», будут кричать: «За что? Я ведь был хорошим человеком, почему я умираю?»

Вместо того чтобы принять смерть как факт и научиться жить глубинной жизнью, жить в настоящем, со всей опорой, стопроцентно. В этом случае каждый поступок и событие имеет другой смысл, и ты можешь жить с радостью. К сожалению, мало кто так может… Хотя единственное, что мы знаем про себя точно, — это то, что мы умрем. Или, по словам владыки Антония, что мы все болеем смертельной болезнью.

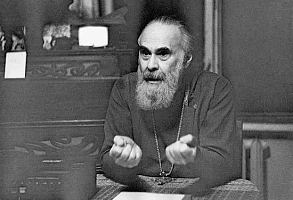

Митрополит Антоний (Блум): слово к сотрудникам и волонтерам Первого Московского хосписа

Размышления митрополита Сурожского Антония о том, как можно помочь болеющему человеку

— А Вы видели людей, которые менялись, когда понимали это?

— Да, и менялись часто именно благодаря болезни. Многие говорят о переоценке смысла жизни. Я вспоминаю сейчас молодую женщину, у нее был рак груди с распадом. Она мне говорила, что была очень жестоким человеком, хотела пить, гулять, требовала от мужа, чтобы он зарабатывал больше денег… И вдруг она поняла, что идет совсем не туда. Тогда она сказала Богу: делай как хочешь, но останови меня. Вскоре после этого она заболела раком груди. Она с сияющими глазами мне говорила: «Я прекрасно понимаю, почему заболела. Я сейчас стала другой, я стала лучше, мягче, я понимаю, для чего это было нужно». Через два-три месяца она поехала домой на юг, там она умерла. Но она уже была совсем другим человеком. Она была в каком-то смысле исцелена душой.

Увидеть человека

— Вы очень глубоко погружаетесь в людей. Этого требует работа? Или это Ваше желание?

— Я рефлексотерапевт, хотя работаю без иголок, пальцами. Пациентам такая терапия дает, прежде всего, физическое облегчение. А для меня эта работа хороша тем, что я могу сидеть с каждым человеком по сорок пять минут, пока слушаю пульс и определяю диагноз. Я долго сижу. Они изучают меня, и я их тоже изучаю. Это очень близкий контакт без слов, при котором начинаешь чувствовать, что происходит с человеком. Люди часто доверяются. Я от них ничего не требую, я просто их слушаю. Они раскрываются, не сразу, конечно, и не всегда, только когда захотят. Но они чувствуют, в том числе через прикосновение, что они мне важны, что они значимы. Тогда они могут расслабиться. Поэтому я часто говорю врачам и медсестрам: если бываете с больными, сначала будьте с ними как человек с человеком, а не как врач с пациентом. Важно услышать, что происходит внутри человека, узнать что-то про него. Не только про его болезнь, а про него самого. Ведь каждый человек — единственный, со своим опытом жизни.

— Опять же, владыка Антоний говорил, как важно именно увидеть человека…

— Да, именно увидеть суть, образ Божий. Узнать, что перед тобой уникальный и действительно важный человек, и передать ему это без слов — своим лечением или даже взглядом. Глазами очень многое можно передать.

Однажды у нас лежала молодая женщина, и ей так все нравилось, она говорила: какие здесь все приветливые, ласковые, грубости нет — и прочее. А потом добавила: но это все механически. И мне стало так больно, потому что… да, можно механически улыбаться, механически все правильно делать, с улыбкой ставить укольчики… Но при этом — не увидеть человека, не посмотреть на него с трепетом, не прикоснуться к нему с уважением.

Владыка еще говорил, что люди больше всего нуждаются в тишине, в молчании, но еще сильнее — нуждаются в нашей вере. И не через слова. Им важно осознавать, ощущать, что есть человек, который сам крепко верит в то, что есть жизнь после смерти. Совсем не обязательно об этом с ними говорить.

Я думаю, с умирающими очень важно просто молчать, быть. Надо понимать, что наше собственное состояние очень сильно влияет на настроение человека. Ему может стать легче или, напротив, — тяжелее от того, что мы излучаем.

Это касается и родственников, потому что они иногда больше страдают, чем сам больной. Родственники переживают свою беспомощность, и их тревога переходит на больных. И это наша задача — им тоже помогать и стараться облегчать их страдания, физические и еще больше эмоциональные… Не знаю, насколько уместно сказать — духовные, это очень большое слово. Если они спрашивают про Бога, я с ними об этом говорю. Но моя задача — не проповедовать, а просто быть с ними и внутренне быть со Христом, как умею. Тогда, возможно, будет понятно без слов, что есть другой способ жизни и другая жизнь.

Для меня еще очень много значит, когда человек, который никогда не улыбается, вдруг начинает улыбаться… Такое бывает.

Какой смысл рисковать

— Расскажите про владыку Антония. Каким он был, чем он для Вас важен?

— Одним словом трудно сказать… Он привел меня ко Христу. Наша первая с ним встреча была, когда он приехал читать лекции о молитве к нам в университет в Гронинген, это в Голландии. Я училась на отделении славистики филфака. Это был первый раз, когда я видела человека в черном. Помню, мне стало немножко не по себе, но я почувствовала и увидела в нем что-то настоящее и необычное. И это меня заинтриговало. Незадолго до этого я прочитала роман «Братья Карамазовы». Он стал для меня первым толчком навстречу Богу.

У меня было чувство, что Достоевский открыл во мне какое-то другое измерение жизни. Но как быть дальше — я не знала. Это было сродни кризису, но в хорошем смысле. Если хватает мужества, то кризис — это возможность измениться.

Мне не с кем было говорить о тех вопросах, которые передо мной стали после этого романа. У нас на факультете больше внимания обращали на структуру предложений, не говорили о сути. Для меня это было скучно. В жизни и так многое поверхностно и гладко.

Когда я оказалась на беседе с владыкой Антонием в университете, то впитывала все, что он говорил о Боге, буквально как губка. После он объявил, что для православной общины Гронингена вскоре будет говение — так он называл особое время, когда можно помолчать, время для молитвы и для глубокого взгляда внутрь себя. Иными словами, это время, чтобы побыть с Богом. Я не была тогда православной, но почему-то знала, что мне нужно быть на этом говении. И я пошла.

Надо сказать, что в 1976 году я получила стипендию в МГУ, чтобы усовершенствовать знание русского языка. В конце моей годовой практики я приняла крещение в Православии. И вернулась обратно в Европу. В конце того же года я перебралась в Лондон и стала прихожанкой храма, где служил владыка Антоний. За две недели до переезда я раздала все свои вещи и оказалась в Англии с двумя чемоданами. Я не знала, куда еду и чем буду заниматься, но все устроилось. Я получила медицинское образование, работала в больнице.

После Перестройки к нам стали часто привозить смертельно больных детей из России. Им требовались операции на сердце. Многие умирали во время операций, потому что приезжали уже в очень тяжелом состоянии. Я тогда переживала: как это трудно, вот мама привозит ребенка на Запад, они едут с большой надеждой, что все будет хорошо, но им не всегда могут помочь…

Со временем лондонские врачи стали даже отказываться браться за тяжелые случаи, если считали, что ребенку все равно не выжить. Так было с Денисом. Ему было восемь лет, они с мамой приехали из Нижнего Новгорода, и им отказали в операции. Мне было очень их жалко, и я предложила: давайте попробую что-то сделать с помощью акупунктуры, может быть, станет легче. И как ни удивительно, Денису правда стало легче. Потом, когда я приезжала в Москву, мы виделись с этой семьей и со многими другими, и я поняла, что в России огромная потребность в помощи. Я спросила владыку Антония, не переехать ли мне в Москву. Он долго, семь лет, не благословлял меня, говорил: давай еще подумаем. И вот однажды, после литургии, я снова задала ему этот вопрос, и он сказал: переезжай. Так я оказалась в Москве. Уже 12 лет как работаю в хосписе (Интервью 2015 года. - ред).

Что касается владыки… Не знаю, как это объяснить: он видел образ Божий в каждом человеке, он через человека общался со Христом. Он подолгу, иногда по пятнадцать часов в день говорил с людьми, и таким образом как будто еще глубже узнавал Христа.

— Вы так умеете?

— Не умею. Довериться и раскрыться человеку в больнице — это одно, это проще. Но когда я на улице или в метро, мне очень трудно не замечать грубость или хамство. И гораздо труднее бывает разглядеть, увидеть образ Божий в человеке.

Когда я только переехала в Россию, первые пять лет мне было очень тяжело. Я чутко чувствую энергетику людей, осуждение, пренебрежение. Поэтому первая реакция у меня — тоже замкнуться. Потом я поняла, что если так поступать, то лучше уезжать и жить на Западе. Быть открытой — это риск, но если на него не идти, то разобщенности меньше не станет.

Владыка Антоний всегда говорил, что грех — болезнь, и если научиться видеть, что зло, или пренебрежение, или осуждение — тоже болезнь, ты будешь к ним иначе относиться. Но научиться этому, конечно, — самое сложное.

— Вы знаете, как учиться?

— Мне кажется, наша сосредоточенность на себе мешает видеть образ Божий в каждом человеке. И мешает любить. Но когда человек стоит перед переходом в вечность, борясь или не борясь за свою жизнь, — сострадание к нему сильнее, чем мысли о себе. И поэтому иногда этот образ Божий в нем мне открывается. Не всегда, но часто. Не благодаря мне, а благодаря ему. Этот человек учит меня любить. Еще неизвестно, кто кому больше помогает…

Текст Аллы Митрофановой